システムトラブルの原因を突き止める。

仕様の矛盾を一つ一つ洗い出す。

コードの中に潜むバグの“真犯人”を見つけ出す──。

エンジニアの日常は、どこか推理小説のようです。

限られた情報から論理を組み立て、矛盾のない解を導き出すという点では、探偵もエンジニアも同じ「ロジックの職人」なのかもしれません。

この記事では、「エンジニアの仕事」と「推理」の意外な共通点を、少し肩の力を抜いて考えてみたいと思います。

推理小説とエンジニアの共通点

- 観察力と情報整理力

探偵は、現場の些細な矛盾や手がかりを見逃さずに真実に近づいていきます。

エンジニアの方々もまた、ログや仕様、ちょっとした違和感から問題を読み解いていく力が求められているのではないでしょうか。

- 論理的思考力

犯人を突き止めるには、いくつもの仮説を立てて順に検証し、矛盾を排除していく必要があります。

この思考のプロセスは、バグの原因調査やシステム設計にも共通しているのではと感じています。

- 構造と伏線の美しさ

すべての伏線が回収されて「そういうことだったのか!」と納得する読後感。

それは、きれいにリファクタリングされたコードや、意図の通った設計を見たときの気持ちに近いのではないでしょうか。

「謎を解くこと」と「コードを書くこと」は似ている?

推理小説では、バラバラだった手がかりがひとつの真実に収束し、「これしかない」と思える説明にたどり着く瞬間があります。

それはまるで、コードの中の矛盾を取り除き、すべての仕様が整合的に動作するように設計する作業と重なります。

- 仕様や実装に一貫性があるかを確認する

- エラーの原因を一つずつ丁寧に潰していく

- 動作や挙動に対して、きちんと“説明できる理由”を持つようにする

そうしたプロセスの積み重ねが、エンジニアの仕事の本質でもあるように思います。

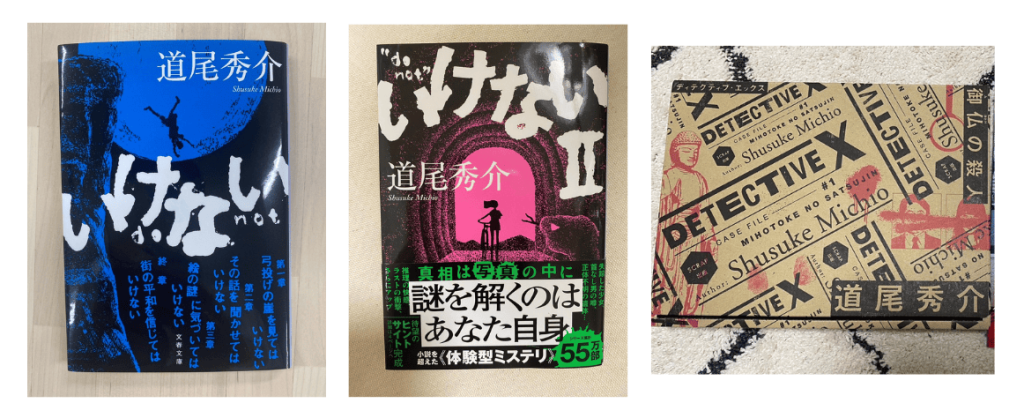

おすすめ本:「いけない」シリーズ(道尾秀介)

そんな“謎解き”に惹かれる方におすすめしたいのが、道尾秀介さんの『いけない』シリーズです。

この本は短編集なので、普段あまり本を読まない方でも読みやすく、それでいて一筋縄ではいかない仕掛けが満載です。

読んでいて「全部読み終わったのに、なんだかモヤモヤする…?」と感じた方は、ぜひもう一度最初から読み返してみてください。

読み込まないと本当の真相が見えない――その構造がとても魅力的です。

まさに、「一度読んだだけでは終われない」作品。

コードの挙動に違和感を覚え、もう一度読み直して納得したときの感覚に近いものがあるのではないかと思います。

おすすめ謎解きキット:DETECTIVE X CASE FILE #1『御仏の殺人』

道尾秀介さんとリアル脱出ゲームのSCRAPがタッグを組んだ本格犯罪捜査ゲーム。

事件が起こった施設の間取り図、被害者のインタビュー記事に加え、解剖報告書や現場写真・映像、指紋、容疑者の取り調べ調書など、リアルな資料をもとに未解決事件の捜査を体験できます。

謎解きが好きなご友人と一緒にお家でゆっくりやってみるのもおすすめです。

謎を楽しめるあなたは、エンジニアの適性があるかもしれません

もしあなたが、

- 推理小説を読むとワクワクする

- 謎やロジックの裏側を考えるのが好き

- 「全部つながった」とわかる瞬間が気持ちいい

そんな方であれば、エンジニアの仕事に強い魅力を感じるのではないでしょうか。

当社には、そうした思考を楽しむタイプのエンジニアが多く在籍しています。

転職を前提としないカジュアル面談も行っていますので、気軽にお話ししに来てくださいね。

【カジュアル面談 実施中】

お気軽にご応募ください。お待ちしてます!